Nachlese

Um den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern, sind alle interessierten Besucher jederzeit herzlich zu Veranstaltungen des Heidelberg Center for American Studies eingeladen.

Falls es Ihnen einmal nicht möglich war, eine Veranstaltung zu besuchen, können Sie sich hier über die Kernaussagen der Vorträge und Ergebnisse der Diskussionsrunden informieren.

Auf dieser Seite finden Sie einen Rückblick auf ausgewählte aktuelle Veranstaltungen des Heidelberg Center for American Studies. Nachlesen zu früheren Veranstaltungen finden Sie unserem Nachlesen-Archiv.

David Wilson: Chicago’s Redevelopment Machine and Blues Clubs (HCA Book Launch)

28. Januar 2020

Zu den Klängen Buddy Guys fand sich an diesem Januarabend ein interessiertes Publikum im Atrium des HCA ein. Anlass war der Book Launch von David Wilsons 2018 erschienener Monografie Chicago’s Redevelopment Machine and Blues Clubs. Ulrike Gerhard, Professorin am geographischen Institut der Universität Heidelberg, stellte den Autor kurz vor, der bereits häufiger am HCA zu Gast war. David Wilson hat eine Professur am Department of Geography and Geographic Information Services an der University of Illinois in Urbana-Champaign inne. Seine Forschung konzentriert sich auf urbane Räume und reicht von dem Blick auf kulturelle Prozesse in amerikanischen Städten hin zu ökonomischen und politischen Aspekten globaler urbaner Räume. Er ist unter anderem Mitherausgeber des Handbook on Spaces of Urban Politics (2018) und von Urban Inequalities Across the Globe (2015).

Professor Wilsons Präsentation am HCA konzentrierte sich auf den Prozess der Gentrifizierung, ein Phänomenon, das Städte auf der ganzen Welt bereits seit Jahrzehnten erleben. Gentrifizierung beschreibt die physische und soziale Umstrukturierung einer Stadt zugunsten der Wohlhabenden und zum Nachteil der sozial Schwächeren. Als Fallbeispiel wählte David Wilson die South Side von Chicago, ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schauplatz für die Erforschung von Gentrifizierungsprozessen. Der mehrheitlich afroamerikanische Stadtteil zählt zu den ärmsten Teilen Chicagos und scheint keine für Gentrifizierung geeignete Gegend zu sein. Dennoch ist David Wilson von den Entwicklungen dort nicht überrascht; auch wenn die Gentrifizierung dort noch nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Teilen der Stadt, sieht er die South Side als nächsten logischen Schritt der sich nach Süden bewegenden „gentrification frontier“. Als Blues-Musiker begann er, das Schicksal der South Side Blues Clubs genauer zu recherchieren, und seine Monographie lebt von diesen ethnographischen Berichten. Viele Nächte verbrachte er damit, Blues-Musiker, Club-Besitzer und das Publikum der Clubs zu interviewen. Diese Vertrautheit resultiert in einer Authentizität, die mit standardisierten wissenschaftlichen Methoden nicht zu erreichen gewesen wäre.

Die Blues Clubs spiegeln die soziale Zusammensetzung der South Side wider und bieten eine Vignette, um Gentrifizierungsprozesse und den Widerstand dagegen in diesem Stadtteil zu verstehen. Die Clubs sind das Herz der South Side, dienen als Treffpunkt der örtlichen Bevölkerung und sichern den Blues-Musikern das Überleben. Heute sieht sich die Gemeinschaft der South Side von Immobilienhändlern, Bauträgern und dem Staat bedroht, den Akteuren, die die „redevelopment machine“ ausmachen. Die fortschreitende Gentrifizierung des Stadtteils wird bereits in einigen Clubs sichtbar durch die veränderte Ästhetik, höhere Eintrittspreise und andere Speisekarten, die neuerdings Craft Beer und edle Weine anpreisen. Durch diese externen Prozesse bewegen sich die Blues Clubs der South Side weg von ursprünglicher Authentizität und hin zu „künstlicher“ Authentizität; Touristen besuchen die als „exotisch“ präsentierten Musiker entgegen ihrer Erwartung nicht in ihrer „natürlichen“ Umgebung, sondern in einer gentrifizierten, die vor allem der Vermögensanhäufung von Akteuren außerhalb des Stadtteils dient. Die lokale Bevölkerung nimmt die neue Klientel der Blues Clubs als „verdammte Außenseiter“ wahr. Obwohl sie wirtschaftlichen Wohlstand bringen, sind die negativen Konsequenzen ihrer Präsenz zu tiefreichend und zerstörerisch, als dass sie durch ökonomische Vorteile aufgewogen werden könnten. Der enorme Zufluss von Kapital und die damit einhergehenden Wertsteigerungen von Immobilien machen es Club-Besitzern zunehmend unmöglich, ihre Miete zu zahlen. Teure, hochwertige Geschäfte zwingen die alteingesessene Bevölkerung zum Umzug in Stadtteile, in denen sie sich Wohnungen und Dinge des täglichen Bedarfs noch leisten können. Die Situation stellt Musiker vor besondere Herausforderungen; sie finden sich in einer Dialektik von Angst und Hoffnung wieder. Die Blues-Clubs boten ihnen zumindest Unterkunft und Verpflegung und sicherten ihnen so das Überleben; viele Musiker wären ohne sie bereits obdachlos und ihres sozialen Status‘ beraubt. Auch beeinflusst die Gentrifizierung zwischenmenschliche Beziehungen. Finanzielle Auseinandersetzungen führen mitunter zu wochenlangem Stillschweigen zwischen den Bandmitgliedern. Club-Besitzer sind hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit des materiellen Überlebens und emotionaler Betroffenheit über den Niedergang der Blues-Kultur. Allerdings bilden sich zugleich starke Bindungen zwischen den Musikern und der Öffentlichkeit der South Side, mit denen sich alle Beteiligten den tiefgreifenden Veränderungen widersetzen. Die Frage ist, wie lange diese Verbundenheit währen wird.

David Wilson schloss seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass politischer Widerstand auf unterster Ebene sehr effektiv sein kann. Auf die Frage, ob er die Entwicklungen der Chicagoer South Side als gut oder schlecht beurteilt, kann er keine definitive Antwort geben; zu vielschichtig sind die Veränderungen, die sie mit sich bringen. Die Gentrifizierer bringen Kapital und Entfaltungsmöglichkeiten in den verarmten Stadtteil werden deswegen von den Musikern zu einem gewissen Grad akzeptiert; auf der anderen Seite verdrängen sie soziale Gruppen, die die South Side seit Jahrzehnten ihr Zuhause nennen.

Mark Somos: "American States of Nature: Rights, Race, and the Environment in the U.S. Constitution"

23. Januar 2020

Am 23. Januar begrüßte das HCA den letzten Gast des Baden-Württemberg Seminars im Wintersemester. Mark Somos arbeitet gegenwärtig am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg in der Position des Alexander von Humboldt Foundation Experienced Researcher und Senior Researcher. Prof. Jan Stievermann eröffnete den Abend und stellte den wissenschaftlichen Werdegang des Gastes da, der über akademische Abschlüsse in Geschichte und Jura verfügt, sowie dessen Forschung, die Rechts-, Politik- und Geistesgeschichte verbindet.

Mark Somos stellte zunächst die Hauptargumente seines Vortrags vor. Er sieht im „Naturzustand“ ein vergessenes Konzept in der Historiographie der amerikanischen Revolution; für die amerikanischen Revolutionäre und Gründerväter war dieser gleichbedeutend mit Unabhängigkeit und Freiheit. Das Konzept des Naturzustandes, so Dr. Somos, war im achtzehnten Jahrhundert in Europa und den nordamerikanischen Kolonien weit verbreitet gewesen. Dennoch tritt es in der Geschichte der Revolution nicht auf, obgleich es zahlreiche Quellen gibt, die die Debatten der Gründerväter über dessen Bedeutung und Relevanz dokumentieren. Während europäische Philosophen den Naturzustand häufig negativ interpretierten, sah der amerikanische Diskurs diesen deutlich positiver. 1761 definierte der Anwalt James Otis den Naturzustand in einer Rede über die Rechte der britischen Kolonisten als ein egalitäres Konzept, das es ihnen gestattete, eine unabhängige Regierung zu gründen und sich von Großbritannien abzuspalten. John Adams identifizierte Otis radikale Ideen einige Jahre später rückblickend als den Anfang der amerikanischen Revolution. In den 1760er Jahren wurde der Naturzustand zunehmend Bestandteil des öffentlichen Diskurses und somit auch vermehrt für rechtliche Dispute instrumentalisiert. Schließlich hielten einige Gründerväter es für notwendig, den Begriff durch Zensur zunehmend verschwinden zu lassen. Diese Bemühungen blieben jedoch weitgehend erfolglos, und der Naturzustand blieb weiterhin ein bedeutsames Konzept. Letztlich benutzten John Adams und andere Gründerväter ihn als Argument für die amerikanische Unabhängigkeit und Gründung einer eigenständigen Regierung. In seinen Schlussbemerkungen betonte Mark Somos, dass der Naturzustand nicht nur während der Revolution bedeutsam gewesen war, sondern auch heutzutage noch eine wichtige Rolle im öffentlichen, rechtlichen und politischen Diskurs der USA einnimmt. Hier verwies er auf Urteile des Obersten Gerichtshofes über Einbruchdiebstahl und Schadensersatz, die rechtliche Argumente mittels dieses Konzepts formulierten. Die Desiderata in der Rechtsgeschichte sowie fehlende Definition dieser Idee und der in ihr enthaltenen Rechte führten jedoch häufig, so Mark Somos, zu verwirrenden oder widersprüchlichen Anwendungen. Nach einem gebührenden Applaus war das Publikum sehr neugierig, mehr über Mark Somos’ Forschung und seine Analyse des Naturzustands im zeitgenössischem Diskurs zu erfahren.

Niels Viggo Haueter: "Reinsuring Natural Catastrophes in the U.S.: State, Private Markets, and International Organizations" (Focus on Natural Catastrophes in the U.S.)

14. Januar 2020

Am 14. Januar begrüßte das HCA den dritten Gastredner in der Vorlesungsreihe „Focus on Natural Catastrophes in the U.S.“, Niels-Viggo Haueter. HCA-Direktor Welf Werner hieß den Leiter der Abteilung für Unternehmensgeschichte der Swiss Re herzlich willkommen und stellte ihn als einen Pionier im Bereich der Versicherungsgeschichte vor, die als Schnittstelle zwischen Forschung und Unternehmen eine immer wichtigere Rolle einnehme. Niels Haueter dankte Prof. Werner für dessen Einführung und begann seinen Vortrag mit einer Erläuterung des Rückversicherungsmodells. Dieses ist eine besondere Art der Versicherung, die in der Regel zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem Rückversicherungsunternehmen abgeschlossen wird, um die finanziellen Risiken im Falle eines Großschadensereignisses zu mindern.

Niels Haueter bemerkte, dass das traditionelle Modell der Rückversicherung jedoch auch zunehmend interessant für Staaten wurde, die sich damit gegen Naturkatastrophen und menschengemachte Unglücksfälle abzusichern versuchten. Versicherungen, die Verluste durch Wetterschäden absicherten, waren besonders für die Landwirtschaft bereits im neunzehnten Jahrhundert ein wichtiges Thema gewesen, so Niels Haueter. Damals verursachten diese Versicherungen jedoch große Verluste für Unternehmen oder Staaten, die ihren Bürgern Schadensersatz garantierten. Im zwanzigsten Jahrhundert zwangen der Klimawandel und die daraus resultierenden Wetterextreme sowie steigende Opferzahlen Versicherer und Staaten dazu, ihre Versicherungen neu zu gestalten oder diese Modelle aufzugeben. Daher wendeten sie sich häufig an Rückversicherer, um Prämien, die für ein einzelnes Unternehmen zu hoch gewesen wären, in kleinere Einheiten zu stückeln. Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts wuchs auch bei der amerikanischen Regierung das Interesse an Rückversicherungsplänen, mit denen sie die finanzielle Last der Katastrophenhilfe mindern konnte. Bereits 1914 hatte man in den USA ein Vier-Schritte-Programm zur Katastrophenhilfe entwickelt, welches vor allem von der Armee und dem Roten Kreuz getragen wurde. Dieses Programm wurde stets revidiert und verbessert, um neue Daten einzubeziehen. So flossen die Erfahrungen der Mississippi Flut von 1927 in den Flood Control Act von 1928 und den Federal Disaster Relief Act von 1950 ein. Nach der verheerenden Kansas River Überflutung von 1951 entwickelte die U.S. Regierung unter Präsident Harry Truman dann einen Rückversicherungsplan. Versicherungsfirmen standen einer Rückversicherung für Überflutungsfälle jedoch skeptisch gegenüber, da diese mit hohen Verlusten einhergingen. Abschließend erklärte Niels Haueter, dass die wachsende Nachfrage von Staaten nach Rückversicherung die Swiss Re dazu brachte, diese Option 1980 wieder anzubieten, unter der Voraussetzung, dass der Staat sich an einer solchen Versicherung beteiligte. Nach einem gebührenden Applaus beantwortet Niels Haueter dann die Fragen des Publikums, das sich für die Beziehung zwischen Regierungen und Rückversicherern interessierte und kritisch über deren Einfluss auf die Katastrophenhilfe diskutierte.

Eleonora Rohland: "Hurricanes in New Orleans" (Focus on Natural Catastrophes in the U.S.)

9. Januar 2020

Am Abend des 9. Januar fand sich ein interessiertes Publikum im Atrium des HCA zu diesem Vortrag von Eleonora Rohland ein, dem zweiten in der Vortragsreihe mit Fokus auf Naturkatastrophen in den USA. Welf Werner, Direktor des HCA, stellte den Gast vor, die Professorin für Allgemeine Geschichte und Verflechtungsgeschichte der Amerikas in der Vormoderne sowie Direktorin des Center for InterAmerican Studies an der Universität Bielefeld ist. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Umwelt- und Klimageschichte Nordamerikas und zunehmend auf die Geschichte der Karibik. Prof. Werner stellte treffend fest, dass ein Thema wie dieses in der heutigen Zeit, in der wir gegen den Klimawandel kämpfen, von höchster Relevanz ist.

Am 29. August 2005 traf Hurrikan Katrina auf New Orleans und verursachte eine der größten humanitären Katastrophen, die die Stadt je erlebte. Ein Desaster diesey Ausmaßes wirkt beinahe dreihundert Jahre nach ihrer Gründung im Jahre 1718 überraschend; warum war die Stadt nicht besser vorbereitet? Um diese Frage zu beantworten, befasste sich Eleonora Rohland genauer mit der Geschichte von New Orleans und entdeckte dabei Erstaunliches. Ihrer Meinung nach führten die politischen Zäsuren der vergangenen dreihundert Jahre zu einem Verlust des Umweltwissens und damit auch zu einer größeren gesellschaftlichen Verwundbarkeit gegenüber den Naturgewalten. Prof. Rohland konzentrierte sich auf drei politische Perioden und bedeutende Naturkatastrophen: das spanische Regime von 1762 bis 1802 und eine sehr aktive Hurrikanphase; der Spanisch-Amerikanische Krieg von 1898 und Hurrikan Galveston; sowie die „Liberal Hour“ der 1960er und Hurrikan Betsy.

Bevor New Orleans Teil des spanischen Territoriums wurde, hatte Frankreich 1718 bis 1762 Louisiana regiert. Die Siedler dort waren schon damals sehr mobil, zogen häufig um und verlagerten allein die Hauptstadt Louisianas dreimal. Die europäischen Kolonialisten verfügten nur über wenig Wissen, um sich gegen Naturkatastrophen zu schützen. Aufgrund ihrer Mobilität verblieben sie nie lang genug an einem Ort, um das Land und sein Klima eingehend zu studieren. Der erste aufgezeichnete Hurrikan traf im September 1722 auf New Orleans und überraschte die unvorbereitete Bevölkerung. Als die Spanier die Verwaltung New Orleans übernahmen, sahen sie sich von Beginn an vielen Herausforderungen gegenüber; eine besonders aktive Hurrikanphase suchte die Region heim, und im Jahr 1775 brach der amerikanische Unabhängigkeitskrieg aus. Um die Stadt vor feindlichen Angriffen zu schützen, begannen die Spanier, sogenannte „Islenos“ von den Kanarischen Inseln und aus der Karibik in die Gegend zu bringen. Die Islenos hätten ihr jahrhundertealtes Wissen um Naturkatastrophen und Tropenstürme mit den Siedlern teilen können, um ihr Verständnis dieses fremden Klimas zu erweitern. Doch die Bewohner New Orleans waren nicht an einer Kooperation mit den Islenos interessiert, und als diese die Stadt verließen, ging mit ihnen auch das Wissen um einen besseren Schutz vor den Elementen verloren.

Prof. Rohland gab noch zwei weitere Beispiele, wie im Verlauf der folgenden Jahrhunderte entweder internationale Konflikte oder nationale Auseinandersetzungen ein besseres Katastrophenmanagement und damit eine umfassende Absicherung der amerikanischen Bevölkerung verhinderten. Um 1900 hätte es eine weitere Möglichkeit gegeben, von einer katastrophenerprobten Nation zu lernen. Wie die Islenos hatten die Kubaner zahllose Erfahrungen mit Naturkatastrophen gesammelt. Besonders die Arbeit des Jesuitenmönchs Benito Vines sticht hervor; mithilfe des Telegraphen und stündlichen Beobachtungen war er in der Lage, die Stärke von Hurrikans vorauszusagen und so unzählige Leben zu retten. So auch im Fall von Hurrikan Galveston, der die Küste der USA am 8. September 1900 erreichte. Während die Kubaner vorbereitet waren, hatte der amerikanische Wetterdienst lediglich eine atmosphärische Störung gemeldet, die jedoch „kaum einer Erwähnung bedarf.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten wegen des Spanisch-Amerikanischen Krieges zwei Jahre zuvor noch angespannt und verhinderten eine institutionelle Kooperation. Im Jahr 1965 traf „Billion Dollar Betsy“ auf die Küste der USA und verursachte die bis dahin teuerste Naturkatastrophe des Landes. Dieses Desaster zwang die U.S.-Regierung, über ein nationales Schutzprogramm nachzudenken. Die liberalen, idealistischen 1960er boten eine einmalige Chance für die Entwicklung eines nationalen Katastrophenschutzprogramms. Unterschiedliche Pläne wurden dem Kongress vorgestellt, und Präsident Lyndon B. Johnson hätte den Moment nutzen können, um ein verpflichtendes Versicherungsprogramm durchzusetzen. Doch Unabhängigkeit und Eigenverantwortung erwiesen sich tiefverankerte Charaktereigenschaften der Nation, und der Kongress scheiterte an der Durchsetzung des Programms. Stattdessen trat das heute viel kritisierte National Flood Insurance Program in Kraft.

Regierungen können heute weiterhin aus der Geschichte New Orleans’ lernen, so das Fazit von Prof. Rohland. Ihre Forschungsergebnisse akzentuieren den Widerspruch zwischen der Kurzlebigkeit der Gesellschaft und der Beständigkeit der Natur. Industrialisierung und technologischer Fortschritt konnten weder eine erfolgreiche Anpassung an natürliche Gegebenheiten noch den Schutz der amerikanischen Bevölkerung vor Naturkatastrophen garantieren. Um die Gesellschaft nachhaltig zu schützen benötige es vielmehr institutionelle Langlebigkeit und Wissenssicherung und nicht, wie von vielen angenommen, vor allem Technologie und Kapital.

Larry Diamond: "Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency"

9. Dezember 2019

Am 9. Dezember hieß das HCA Prof. Larry Diamond, den letzten Gastredner des Baden-Württemberg Seminars für 2019, herzlich willkommen. Der Senior Fellow der Hoover Institution und des Freeman Spogli Institute for International Studies der Stanford University war einer gemeinsamen Einladung des HCA und des Instituts für Politische Wissenschaft gefolgt und hielt den Festvortrag für die Konferenz „Democratic Backsliding in Asia.“ Prof. Aurel Croissant vom Institut für Politische Wissenschaft begrüßte die zahlreichen Gäste, die sich im Atrium des HCA versammelt hatten, und stellte ihnen diesen besonderen Gast vor. Dieser bedankte sich für die Gastfreundschaft und ging sofort in medias res.

In den vergangenen Jahren hätten sich sechs globale Entwicklungen abgezeichnet, die die Stabilität liberaler Demokratien bedrohten: ein weltweiter Rückgang an Demokratien und persönlichen Freiheiten; ein Verfall der Rechtsstaatlichkeit; eine Welle des Populismus; zunehmende Polarisierung und Intoleranz, die durch soziale Medien vergrößert wurden; ein Wiederaufleben autoritärer Herrschaftssysteme; und ein Zerfall demokratischer Werte in Verbindung mit schwindendem politischem Selbstbewusstsein, vor allem in der USA und Europa. Diese Entwicklungen hätten zwar Auswirkungen auf liberale Demokratien, erklärte Prof. Diamond, trafen jedoch die instabileren repräsentativen Demokratien deutlich schwerer. An dieser Stelle verwies er auf Statistiken, laut derer fünfunddreißig Prozent aller repräsentativer Demokratien zwischen den 1970er Jahren und 2019 zu Grunde gegangen waren; die liberalen Demokratien in Westeuropa und Nordamerika wirkten dabei deutlich stabiler. Da diese jedoch komplexe Systeme aus Partizipation, Wettbewerb, Gleichheit und horizontaler Rechenschaft aufwiesen, fände ein Zerfall lediglich schrittweise statt, würde aber gelegentlich durch plötzliche Veränderungen angetrieben. Es war dennoch bemerkenswert, bemerkte Larry Diamond, dass demokratische wie autokratische Staatsformen gegenwärtig eine Form des systemischen Verfalls durchliefen. Diese Veränderungen waren nicht das Resultat eines Wandels in der öffentlichen Meinung, die demokratische Werte weiterhin mehrheitlich befürwortete. Stattdessen schien es, dass schwache Rechtsstaatlichkeit, eine Anhäufung exekutiver Macht und Polarisierung (sowie stark abnehmende horizontale Rechenschaft im Fall der USA) diesen Verfall auslösten. Am Ende seines Vortrags widmete sich Prof. Diamond der Frage, wie man diesem Trend entgegenwirken könne. Hier war er sicher, dass das Volk besonders Problemen wie Polarisierung aktiv entgegentreten musste. Schließlich lebten wir in einem Zeitalter, in dem Demokratien zunehmend kritisiert wurden, Russland und China demokratische Prozesse aktiv untergruben und autoritäre Herrscher loyal zueinanderstanden. Somit müsse man auf lokaler Ebene agieren, dort, wo diese globalen Machtverhältnisse am schwächsten waren. Nach einem gebührenden Applaus nutzten die anwesenden Gäste die anschließende Fragerunde, um diese Themen mit Larry Diamond zu vertiefen.

Charles Postel: Equality – An American Dilemma (HCA Book Launch)

26. November 2019

Am 26. November feierte das HCA die neueste Publikation von Prof. Charles Postel von der San Francisco State University mit einem Book Launch. Equality: An American Dilemma untersucht egalitäre Bewegungen in den USA während des sogenannten Gilded Age. Prof. Manfred Berg begrüßte Charles Postel, der im akademischen Jahr 2011/12 als Gastwissenschaftler am HCA gearbeitet hatte, und freute sich, dass ein guter Freund und geschätzter Kollege für einen Abend zurück ans HCA gekommen war. Prof. Postel bedankte sich für die Möglichkeit, sein Buch dort vorstellen zu können, wo er dieses Projekt begonnen hatte. Seine Forschung stimme ihn optimistisch, da sie gezeigt habe, wie tief egalitäre Bewegungen in der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt sind.

Diese sozialen Aktivistinnen und Aktivisten hatten bereits in den Jahren nach dem Bürgerkrieg erkannt, dass die von ihnen angestrebte Chancengleichheit in der amerikanischen Gesellschaft eine grundsätzliche Geschlechter-, Rassen- und Klassengleichheit voraussetzte. Daher riefen sie zahlreiche Vereinigungen ins Leben und organisierten landesweite Kampagnen. Allerdings merkte Postel an, dass die Konzepte der Gleichberechtigung, für die sie warben, häufig Afroamerikaner und andere ethnische Minderheiten ausschlossen und dass dieser Widerspruch interessante Einblicke für das Scheitern zeitgenössischer Bewegungen biete. Besonders die Geschichten der Farmervereinigung Grange, der Frauenrechtsbewegung Woman’s Christian Temperance Union (WCTU) und der Arbeiterbewegung Knights of Labor seien für diese Analyse relevant. Die Grange übte einen umfassenden Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft aus und setzte sich für individuelle Farmer ein, deren Betriebe zunehmend von kommerziellen Einflüssen bedroht wurden. In diesem Sinne trat die Vereinigung jedoch auch vehement gegen bundesstaatliche Maßnahmen zur Gleichberechtigung ehemaliger Sklaven in den Südstaaten, da sie diese ebenfalls als Faktor der Benachteiligung weißer Farmer wahrnahm. Ein ähnliches Problem entstand innerhalb der WCTU, die Ende des neunzehnten Jahrhunderts erfolgreich für ein Alkoholverbot und eine Reihe von Frauenrechten eintrat. Die Vorsitzender der Organisation, Frances Willard, stand zunehmend in der Kritik, weil sie die Unterstützung wohlhabender, weißer Frau aus dem Süden akzeptierte, um ihre politische Vision zu verwirklichen. Dies widersprach völlig den Bemühungen eines anderen Mitglieds, Frances Harper, die für die Gleichberechtigung von Afroamerikanerinnen eintrat. Selbst die Knights of Labor widerriefen ihre Solidarität mit Afroamerikanern, um eine Koalition mit der Farmers Alliance einzugehen, welche ihnen eine bessere Ausgangsposition gegenüber Arbeitgebern verschaffte. Abschließend bemerkte Prof. Postel jedoch, dass es auch erfolgreiche Fälle von Zusammenarbeit über Rassengrenzen hinweg gab, so die North Carolina Fusion, eine Koalition zwischen afroamerikanischen Republikanern und weißen Populisten. Beide Parteien hatten sich trotz gravierender Differenzen zusammengeschlossen, um die bestehende konservative Regierung zu stürzen und konnten so den Bundesstaat neu organisieren. Aus diesem Grund zeigte sich Charles Postel nach wie vor optimistisch, dass es auch heute noch möglich sei, erfolgreiche Koalitionen zu bilden. Nach einem gebührenden Applaus nutzten die zahlreichen Gäste die anschließende Fragerunde, um den Autor von Equality zu seinen faszinierenden Ideen zu befragen.

Roberto Suro: "Immigration in Comparative Perspective"

21. November 2019

Mit seinem Vortrag über „Immigration in Comparative Perspective“ präsentierte Roberto Suro ein hochaktuelles und breit debattiertes Thema im Baden-Württemberg Seminar des HCA. Begrüßt wurde er von Uwe Wenzel, dem Direktor des Mark Twain Centers für transatlantische Beziehungen in Heidelberg, der den Referenten und sein Werk kurz vorstellte. Roberto Suro hat eine Professur für Journalismus und Public Policy an der Annenberg School for Communication and Journalism inne und ist außerdem Professor an der Sol Price School of Public Policy der University of Southern California in Los Angeles inne. Seine Arbeit widmet sich der Einwanderungspolitik, der Latinopolitik und mittelamerikanischer Migration in die Vereinigten Staaten. Uwe Wenzel betont die Relevanz von Prof. Suros Forschungsschwerpunkt und bezeichnete Einwanderungskontrolle als ein „immer noch ungelöstes Problem.“

Roberto Suro verglich zum Auftakt seines Vortrags die Einwanderung aus Mittelamerika in die Vereinigten Staaten und die Migration nach Europa in den 1980ern und heute. Einst wanderten mexikanische Arbeiter auf der Suche nach Beschäftigung in einer stabileren Ökonomie in die Vereinigten Staaten ein; Gastarbeiter fanden ihren Weg aus ähnlichen Gründen in die wirtschaftlich starken Nationen Europas. Heute zeigen Migrationsbewegungen ein ganz anderes Muster und stellen neue Herausforderungen dar. Auch wenn sich die Migrationsmotive völlig verändert haben, vertrauen Regierungen weiterhin auf dieselben Lösungen und erwecken damit in den Augen der Öffentlichkeit den Anschein, das Problem nicht unter Kontrolle zu haben. Ein grundlegender Unterschied der Arbeitsmigration der 1980er Jahre und heutiger Migrationsbewegungen liegt in deren Geschwindigkeit und Unberechenbarkeit. Dank moderner Technologien und sozialer Medien sind Einwanderer heute in der Lage, sich schneller zu orientieren und fortzubewegen und strömen zu Hunderttausenden in die Industriestaaten. Auch die Migrationsgründe haben sich im Vergleich zu den 1980er Jahren verändert; während die Arbeitsmigration hauptsächlich von ökonomischen Gründe getrieben wurde, verlassen Migranten ihre Heimatländer heute oft aus Angst und Verzweiflung. Doch auch Gründe wie Liebe oder Geld dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Regierungen müssen auf diese Kombination verschiedenster Beweggründe angemessen reagieren, betonte Prof. Suro. Die Migrationsbewegungen würden für jeden wirtschaftlich stabilen Staat eine Herausforderung darstellen; doch sie treffen heute oft auf geschwächte Nationen, auf polarisierte, anti-institutionelle Länder fast ohne politische Mitte, mit einer sich verändernden Demographie und veralteten gesetzlichen Grundlagen. Die Einwanderungsgesetzgebung der Vereinigten Staaten basiert heute noch immer auf dem Abkommen der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, welches den Umgang mit Flüchtlingen des Kalten Krieges regelte. Darüber hinaus verlangsamt das längst überholte Asylverfahren den Einwanderungsprozess weiter.

Die Strategie der Nationen, die sich nicht in der Lage sehen, Tausende Einwanderer zu integrieren, lautet Abschreckung. Kurzzeitige Erfolg garantieren jedoch kein Gelingen auf längere Sicht. In seinem Vortrag zeigte Roberto Suro aber auch einige Wege auf, Probleme der unkontrollierten Migration zu lösen: Global Players müssten sich den Herkunftsländern zuwenden und die Bedingungen vor Ort stabilisieren; sie müssen geordnete, legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen und die Peripherie unterstützen; und sie müssen Einwanderungsgesetze erneuern und Immigrationsprozesse neu organisieren. Inmitten dieser Neuerungen dürfen Regierungen die wachsende Macht der sozialen Medien nicht aus den Augen verlieren; Informationen fließen in Echtzeit in die Heimatländer der Einwanderer, und wichtige Nachrichten werden sofort mit der ganzen Welt geteilt. Prof. Suro versicherte zum Ende seines Vortrags, dass es noch nicht zu spät ist, aber bald zu spät sein wird—deshalb sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten, einen „neuen Weg zu finden.“

Joy Castro: "A Reading from Hell or High Water" (Focus on Natural Catastrophes in the U.S.)

5. November 2019

Am 5. November fand sich ein gespanntes Publikum für eine Lesung der U.S.-Autorin Joy Castro im Atrium des HCA ein. Sie stellte ihren Thriller Tödlicher Sumpf (Hell or High Water) und andere Werke vor. Als Willa Cather Professorin für Anglistik und Ethnologie an der University of Nebraska in Lincoln lehrt sie Creative Writing, Literatur sowie Latinx Studies. Sie veröffentlichte bereits eine Autobiographie, einen Essayband, einen Kurzgeschichtenband sowie zwei Thriller. Momentan verbringt sie ein Sabbatjahr an der American Academy in Berlin. Diese Veranstaltung eröffnete die neue Vortragsreihe am HCA mit „Focus on Natural Catastrophes in the United States.“

Joy Castro begann ihre Lesung mit „Grip“ und „No Más Monkey“, zwei Kurzgeschichten ihrer autobiographischen Anthologie Island of Bones, die sich besonders mit Themen aus ihrer Kindheit, mit Adoption, Missbrauch und Armut befasst. Der Inhalt ihrer von Gewalt und Verlust handelnden Geschichten stand in starkem, jedoch fesselndem Kontrast zu Joy Castros ruhiger, sanfter Stimme, mit der sie ihre Erinnerungen vortrug. Nach diesem emotionalen Einstieg stellte sie ihren 2012 veröffentlichten Thriller Hell or High Water vor. Der Roman, der 2008 in New Orleans spielt, dreht sich um die noch immer spürbaren Folgen von Hurrikan Katrina. Als die Regierung New Orleans 2005 inmitten der größten Naturkatastrophe, die die Stadt je erlebte, evakuierte, entkamen dem Strafjustizsystem hunderte Sexualstraftäter, die drei Jahre später als „normale“ Bürger in der Stadt leben. Nach dem mysteriösen Verschwinden zweier junger Frauen beginnt die 27-jährige Journalistin Nola Céspedes, ebendiese Straftäter für einen Leitartikel zu interviewen. Aufgewachsen in den New Orleans Desire Projects, findet sich Nola schon bald in den dunklen Welten der Täter wieder. Die Bedeutung ihres Buches reicht für die Autorin tiefer als das Genre der Kriminalgeschichte vermuten lässt. Für sie läuft der Wiederaufbau einer Stadt in denselben Bahnen wie der „Wiederaufbau“ von Körper und Seele nach traumatischen gewaltsamen Erfahrungen. Diese spielen auch in Hell or High Water eine zentrale Rolle. Ihre Lesung setzte Joy Castro anschließend mit „A Notion I Took“ fort, einer Kurzgeschichte in dem 2015 erschienen Band How Winter Began; sie beendete ihre Lesung mit einer aktuellen Publikation in der Winter-/Frühjahr-Ausgabe des Golf Coast Journal mit dem Titel „Betrayed.“

Nach ihrer letzten Lesung beantwortete Joy Castro interessierte Fragen zu ihrem Schreibprozess, ihrem Stil und ihrer Routine. Von klein auf schrieb Castro eigene Geschichten und publizierte zum ersten Mal im Alter von dreiundzwanzig Jahren. Für sie ist Schreiben vor allem Gegenstück zum Lesen, das sie Zeit ihres Lebens genoss. Heute übt es eine heilende Wirkung auf sie aus, die sie vertiefen will, indem sie möglichst viele Genres ausprobiert. Nach ihrer fesselnden Lesung setzten Joy Castro und das Publikum ihre Konversationen bei einem Glas Wein fort.

Thomas A. Schwartz: "From John McCloy to George Bush: America’s Foreign Policy Establishment, European Unity, and German Reunification, 1945-1990"

28. Oktober 2019

Für die Auftaktveranstaltung des sechsundzwanzigsten Baden-Württemberg Seminars hieß das HCA, in Kooperation mit der U.S. Botschaft in Berlin, Thomas A. Schwartz willkommen, den Distinguished Professor of History, Political Science, and European Studies an der Vanderbilt University. In seiner Forschung widmet sich der Historiker hauptsächlich der Geschichte der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, der modernen europäischen Geschichte sowie der Geschichte der internationalen Beziehungen. Er promovierte an der Harvard University, wo auch fünf Jahre unterrichtete, bevor er 1990 an die Vanderbilt University wechselte. Zu Prof. Schwartz’ wichtigsten Publikationen zählen Monographien zu John McCloy, Lyndon B. Johnson und dem Vietnamkrieg und zu den amerikanisch-europäischen Beziehungen sowie zahllose Artikel zur amerikanischen Außenpolitik und ihren bedeutendsten Akteuren. Seine aktuelle Veröffentlichung, Henry Kissinger and American Power, wird im Frühjahr 2020 erscheinen. Im Auftrag des U.S.-Außenministeriums referiert Prof. Schwartz außerdem momentan häufig anlässlich des 30. Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung.

Zu Beginn seines Vortrags erklärte Thomas Schwartz seine Wahl der Repräsentanten amerikanischer Außenpolitik im Titel: John McCloy und George H.W. Bush dienen ihm als „Linsen“ für die Betrachtung einer Ära. Der amerikanische Diplomat und präsidentielle Berater John McCloy (1905-1989) fungierte nach dem Zweiten Weltkrieg beinahe drei Jahre als Hoher Kommissar der Vereinigten Staaten in Deutschland. Er leistete bedeutende Beiträge zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949. George H.W. Bush (1924-2018) hatte von 1989 bis 1993 das Amt des amerikanischen Präsidenten inne; er folgte Ronald Reagan und wurde von Bill Clinton abgelöst. Zu Beginn der Präsidentschaft Bushs sah sich Europa im Jahr 1989 mit der Auflösung des Ostblocks und der deutschen Wiedervereinigung im Jahr danach großen Herausforderungen gegenüber. Im Grunde sehr verschieden, waren McCloy und Bush doch durch viele Gemeinsamkeiten verknüpft. Als Hoher Kommissar förderte McCloy den europäischen Einigungsprozess und schuf eine stabile Basis für die Kooperation zwischen Deutschland und den Alliierten. 1952 gründete er den American Council on Germany mit prominenten Mitgliedern der amerikanischen Außenpolitik wie Henry Cabot Lodge Jr. und Dean Acheson. Bush auf der anderen Seite war eher ein vorsichtiger Pragmatiker. Prof. Schwartz zufolge war er einer der „Väter eines vereinten Deutschlands“; er unterstützte Bundeskanzler Helmut Kohl und die Wiedervereinigung von Beginn an, während sich Frankreich und Großbritannien dem Thema eher vorsichtig näherten. Unter Bush sicherten die Vereinigten Staaten Deutschland ihre anhaltende Unterstützung zu unter der Bedingung, dass das Land in der NATO verblieb.

Warum aber ist dieses Thema noch heute relevant, fragte Thomas Schwartz? Die Vereinigten Staaten etablierten in der Nachkriegszeit eine Reihe außenpolitischer Prinzipien, darunter die Förderung einer liberalen Weltordnung durch Demokratie und freien Handel und die Förderung der europäischen Einheit sowie die Friedenssicherung durch NATO und amerikanische Streitkräfte. Heute scheinen diese Prinzipien in Gefahr zu sein. Bedeutet das jedoch tatsächlich das „Ende der deutsch-amerikanischen Affäre“, wie Politico-Journalist Matthew Karnitschnig meint? Tatsächlich hat sich das Verhältnis der beiden Mächte drastisch gewandelt. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem endgültigen Abzug amerikanischer Truppen von deutschen Militärbasen schwanden die engen persönlichen Bekanntschaften. Zudem verschwand der gemeinsame Feind, die Sowjetunion, und mit ihm der Klebstoff, der diese ehemals so besondere Beziehung zusammenhielt. Heute fürchtet Prof. Schwartz das Wiederaufflammen des amerikanischen Isolationismus und des deutschen Nationalismus und hält eine Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik sowie eine andere Art der transatlantischen Beziehungen für das 21. Jahrhundert für notwendig. Wie diese aussehen könnte, blieb vorerst offen. Nach seinem überaus informativen Vortrages beantwortete Thomas Schwartz noch zahlreiche Publikumsfragen.

Maria Sulimma: "Seriality and Gender: The Politics and Practices of American Television" (Rolf-Kentner-Preis 2019)

24. Oktober 2019

Am 24. Oktober verlieh das HCA den zehnten Rolf-Kentner-Dissertationspreis an Dr. Maria Sulimma von der Universität Duisburg-Essen für ihre herausragende Dissertation über amerikanische Fernsehsendungen und deren serielle Konzeption von Geschlechterrollen. Prof. Welf Werner, Direktor des HCA, hieß die zahlreichen Gäste im Atrium herzlich willkommen und konnte erfreut mitteilen, dass das HCA auch in der näheren Zukunft den Kentnerpreis verleihen werde. Nach den ersten neun, von Rolf Kentner finanzierten Preisen hatte die Schurmann Stiftung 2018 beschlossen, den Preis fünf weitere Jahre finanziell zu unterstützen. Hierfür bedankte sich Prof. Werner im Namen des HCA. Dann übergab er das Wort an Günter Leypoldt, Professor für amerikanische Literatur an der Universität Heidelberg, der die Arbeit der Preisträgerin kurz vorstellte. Er erklärte, dass Dr. Sulimmas Dissertation durch gründliche Analyse und theoriefundierte Argumentation innovative Einblicke in die serielle Konstruktion und Darstellung von Geschlechterrollen im Qualitätsfernsehen bietet und sich das HCA daher freue, diese Arbeit mit dem Kentnerpreis auszuzeichnen.

Frau Sulimma sprach dem Preiskomitee, dem Stifter sowie der Schurman Stiftung und dem HCA ihren Dank aus, nicht zuletzt, weil dieser Preis den Beitrag der Medienwissenschaften zu den Literaturwissenschaften wertschätze. Zudem profitierten die Literaturwissenschaften auch von einer größeren Einbeziehung feministischer Theorien, speziell deren Erkenntnissen über Intersektionalität und Postfeminismus. Das Konzept der Intersektionalität berücksichtigt die komplexe Struktur realer und fiktiver Identitäten, in denen sich Klasse, Gender, biologisches Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit überlappen. Besonders im Hinblick auf Fernsehserien sei Intersektionalität relevant, so Maria Sulimma, da sie ebenfalls Beziehungen zwischen Zuschauern, Darstellern und Produzenten betone. Postfeminismus kritisiere des Weiteren Popkultur und Werbung für die zunehmende Kommodifizierung des Feminismus; der Postfeminismus ermöglicht es Konsumenten, sich mit diesem Konzept zu identifizieren, fordert sie allerdings nicht auf, umzusetzen. Zuletzt erinnerte Dr. Sulimma das Publikum daran, dass Fernsehsendungen, bedingt durch ihren seriellen Charakter, im Austausch mit ihren Zuschauern unkonventionelle Erzählstrukturen und Geschlechterdarstellungen inszenieren und in diesem Kontext analysiert werden müssen.

Basierend auf diesen Erkenntnissen stellte Maria Sulimma dann ihre Analysen der amerikanischen Sendungen Girls, The Walking Dead und How To Get Away With Murder vor. Zuerst erläuterte sie, wie Girls mittels unbeantworteter Fragen bewusst eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem feministischen Inhalt provozierte. Laut Dr. Sulimma konnte Girls dadurch jedoch traditionelle Geschlechterstereotypen geschickt verschleiern und porträtierte so unter anderem Frauenfreundschaften, die am Wettbewerb um männliche Aufmerksamkeit zerbrachen. Am anderen Ende des Spektrums traf man auf Sendungen wie The Walking Dead, die vehement für ihre ausschließlich männlichen Führungsrollen kritisiert wurde. Obwohl die Produzenten der Serie auf diese Kritik mit der Anstellung einer weiblichen Autorin und dem Ausbau weiblicher Charaktere reagierten, wurden Frauen weiterhin stereotypisch als risikoscheu, lokal agierend und kooperativ abgebildet. Sogar die vermeintlich fortschrittliche Serie How To Get Away With Murder scheitere letztendlich daran, normbrechenden Charakteren Tiefe und Inhalt zu geben. Zusammenfassend betonte Maria Sulimma, dass ein besseres Verständnis für die Darstellung von Geschlechterrollen in Fernsehsendungen nicht nur Zuschauern einen kritischen Blick ermögliche, sondern essenziell für die Erschaffung tatsächlich fortschrittlicher Geschlechterrollen sei. Nach einem verdienten Applaus brannten die versammelten Gäste darauf, mehr über die vorgestellten Themen zu erfahren, und so ließ das Publikum während des anschließenden Empfangs den Vortrag noch einmal Revue passieren.

Podiumsdiskussion "Zukunft der Arbeit – Chancen und Risiken der Digitalisierung" (HCA Economics Month)

9. Juli 2019 | by Andreas Balz

Welche Veränderungen sind von der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt zu erwarten? Wie wird sie sich auf unsere Gesellschaft auswirken? Welche Voraussetzungen braucht es um ein günstiges Klima für digitale Innovationen zu schaffen? Und kann Deutschland am Beispiel Silicon Valley etwas für die Zukunft lernen? Zur Abschlussveranstaltung des Economics Month hatte das HCA gleich drei Gäste geladen — aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft — die bei einer Podiumsdiskussion diese und andere Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven näher beleuchten sollten.

...lesen Sie mehr im HCA Graduate Blog!

Paul Harvey: "That Which Is God In Us: Howard Thurman and American Religion in the 20th Century"

2. Juli 2019

Der vom HCA und der Theologischen Fakultät zum achten Mal verliehene James W.C. Pennington Award ging in diesem Jahr an Paul Harvey, Professor für Geschichte und Presidential Teaching Fellow an der University of Colorado in Colorado Springs. Prof. Dr. Beatrix Busse, Prorektorin der Universität Heidelberg, hieß die Gäste im Atrium des HCA herzlich willkommen und ging auf den Ursprung des Preises ein, der den Preisträgern einige Wochen Forschung und Lehre an der Universität Heidelberg ermöglicht. Finanziert von der Manfred Lautenschläger Stiftung ist der James W.C. Pennington Preis ein Zeichen für die Werte, die den ehemaligen Sklaven und die Ruperto Carola verbinden; er würdigt Beiträge zur Erforschung der afroamerikanischen Kultur, Geschichte und Bildung. Dr. h.c. Manfred Lautenschläger stellte dann kurz den Namensgeber des Preises vor, gefolgt von Prof. Dr. Jan Stievermanns Laudatio auf den diesjährigen Preisträger.

Prof. Harvey widmete sich dann in seinem Festvortrag Howard Thurman, einer bedeutsamen, aber zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Persönlichkeit der afro-amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Thurman war Philosoph, Theologe und ein Vordenker der Bürgerrechtsbewegung. 1899 geboren, erlebte er die ärgsten Jahre der Rassensegregation in den USA, und der alltägliche Rassismus prägte seine Philosophie der sozialen Gerechtigkeit maßgeblich. Thurmans Denken vereinte Elemente der christlichen Mystik, des Quäkertums, der afro-amerikanischen Frömmigkeit, aber auch des Reformhinduismus. Als Universitätsprofessor an der Howard University und Boston University, als Prediger, Autor und Mentor prägte Thurman alle wichtigen afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten nach dem Zweiten Weltkrieg, trat selbst jedoch bewusst nicht ins Rampenlicht. Er war in einer kleinen afro-amerikanischen Gemeinde in Florida aufgewachsen, wo er viele Stunden in der Natur verbrachte, deren Kontemplation essenzieller Bestandteil seiner mystischen Philosophie wurde. Obwohl er als Baptist aufgewachsen war, hatte er schon früh eine ambivalente Beziehung zu deren Theologie, so Prof. Harvey. Als Jahrgangsbester seiner High-School gelang Thurman zum YMCA, wo er zum ersten Mal mit der Social-Gospel-Bewegung in Kontakt kam, die die enormen sozialen Probleme der Zeit mit christlichen Reformansätzen zu bekämpfen suchte. Später studierte Thurman am Morehouse College in Atlanta und am Rochester Theological Seminary in New York und ging dann als Professor an die Howard University. Während dieser Zeit entwickelte Thurman eine christlich fundierte Philosophie des gewaltfreien Widerstandes gegen jede Form der Ungerechtigkeit, mit deren Hilfe er auch die rassistisch motivierte Unterdrückung und Gewalt in den USA zu überwinden hoffte. Dieses Unterfangen brachte Thurman in Kontakt mit dem christlich-pazifistischen Student Christian Movement und ermöglichte ihm 1935 eine längere Reise nach Indien. Während seiner Zeit dort stellte sich Thurman seinen eigenen Glaubensfragen, aber auch der Kritik hinduistischer Gelehrter. Diese verstanden nicht, wie er Teil einer Kirche sein konnte, die Afro-Amerikaner und andere Minderheiten seit Jahrhunderten unterdrückte. Auch Gandhi, den Thurman 1936 traf, bekräftigte ihn in der Überzeugung, dass sich das amerikanische Christentum nur durch eine radikale Rückbesinnung auf Jesu Lehre der Nächstenliebe und Gewaltfreiheit erneuern könne und damit zugleich ein Schlüssel zur gesellschaftliche Veränderung gegeben wäre. Nach seiner Rückkehr verbreitete Howard Thurman diese Ideen in seinen Schriften, aber auch durch die 1944 von ihm gegründeten Church of Fellowship of all Peoples in San Francisco. In den Folgejahren wurde Thurmans Philosophie integraler Bestandteil der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, welche unter der Führung von Martin Luther King, Jr. und James Farmer eine Strategie des gewaltlosen Aktivismus verfolgte. Howard Thurmans Ideen inspirierten aber auch viele weiße Christen, sich mit den Unterdrückten zu identifizierten und für die Bewegung zu engagieren. Die von Thurman formulierte Theologie und Philosophie stärkte so die Enteigneten und Unterdrückten, zeigte einen Weg in eine friedlichere, brüderlichere Gesellschaft und schlug Brücken zu anderen spirituellen Traditionen, wie dem von Gandhi vertretenen Reformhinduismus. Thurmans bis heute wirkende Grundüberzeugung, so schloss Paul Harvey den Festvortrag, war dabei die von der inneren Teilhabe jedes Menschen an Gott, welche den Gläubigen verpflichte, seinem Nächsten mit Liebe zu begegnen und ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Michèle Mendelssohn: "Life Imitates Art, or: The True History of Oscar Wilde’s American Tour and Transatlantic 19th-century Racism"

27. Juni 2019

Michèle Mendelssohn setzte am 27. Juni das Baden-Württemberg Seminar mit einem Vortrag über Oscar Wildes Tour durch die USA fort. Günter Leypoldt, Professor am Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg, stellte Prof. Mendelssohn dem Publikum vor und erwähnte ihre langjährige Beziehung zu Deutschland. Viele Sommer verbrachte sie auf einer Nordseeinsel, wo sie arbeitete und Deutsch lernte, bevor sie nach ihrem Bachelorabschluss an der Concordia University in Kanada nach Heidelberg kam. Dort studierte sie deutsche Literatur. 1999 schrieb sie sich in Cambridge ein und erlangte dort ihren Master und ihre Promotion in englischer und amerikanischer Literatur. Heute ist Michèle Mendelssohn Literaturkritikerin, Kulturhistorikerin und Teil des Anglistischen Seminars der Universität Oxford.

Im Juli 2018 erschien Making Oscar Wilde, Prof. Mendelssohns Biografie des berühmten irischen Dichters und Dramatikers. Laut Michèle Mendelssohn und im Gegensatz zur weitverbreiteten Annahme wurde Oscar Wilde nicht berühmt geboren, er wurde es erst im Laufe seines Lebens. Beeinflusst durch seine exzentrische Mutter musste er viele Schwierigkeiten durchleben, um zu der weltweiten Ikone zu werden, als die wir ihn heute sehen. Oscar Wilde begann nach seinem Abitur am Trinity College in Dublin klassische Literatur zu studieren. Klug, aber noch immer sozial unbeholfen, schrieb er sich im Anschluss in Oxford ein, wiederum für klassische Literatur; diesmal konzentrierte er sich jedoch auf den Ausbau seines sozialen Umfelds. Er hatte Erfolg, und die prominenten Menschen, mit denen er sich fortan umgab, verhalfen ihm auch dazu. Seine Entdeckung durch einen Karikaturisten ebnete ihm 1882 den Weg in die Vereinigten Staaten. „I have nothing to declare but my genius“ soll Wilde bei der Einreise in die USA gesagt haben. Von Anfang an inszenierten ihn Manager und Fotografen als wäre er ein Filmstar. Das Publikum liebte sein unkonventionelles Auftreten, die langen Haare, engen Hosen und den exzentrisch rasierten Bart. Wegen der Frauen, die „nach Oscar gierten“, musste die Polizei sogar Straßen sperren. Obwohl ihn die Frauen liebten, verlor der Großteil seines Publikums bald das Interesse an seinen ellenlangen Vorträgen, und sein Erfolg stagnierte. Presseverrisse folgten. Seine Homosexualität und irische Herkunft lieferten reichlich Material für wilde Vermutungen und rassistische Debatten. Wiederholt wurde Wilde zum Opfer kritischer Berichterstattung, Karikaturisten stellten ihn als Minstrel Show Akt mit geschwärztem Gesicht dar. Der Ire Oscar Wilde wurde wie die afroamerikanische Bevölkerung rassistisch verhöhnt und zum Thema von Minstrelshows. Nicht weniger als neunzehn solcher Shows porträtierten ihn, die bekannteste darunter „Ten Sisters for Oscar“. Oscar Wilde war das Opfer—bis er sich entschloss, selbst Teil von Täuschung und Imitation zu werden, und machte sich über die Kultur lustig, die ihn verhöhnte. Als er sich auf der Bühne über amerikanische Möbel echauffierte, landete er damit einen sofortigen Erfolg und lebte fortan seine berühmte Figur des „Dandy“. Wildes Genie manifestiert sich heute in unzähligen Gedichten, Essays, Dramen und seinem einzigen Roman Das Bildnis des Dorian Grey. Bis heute prägen Vokabeln wie „wildean“ oder „wildese“, die auf ihn zurückgehen, die Literaturkritik. Prof. Mendelssohn schloss ihren Vortrag damit, dass es nur Oscar Wildes eigener Willensstärke zu verdanken ist, dass er ein solch außergewöhnliches und erfolgreiches Leben führte. „Today he‘d have the last laugh“ nahm sie an. Eine rege Fragerunde folgte diesem interessanten Vortrag.

Barbara Savage: "Merze Tate: A Black Scholar’s International Thought on War, Race, and Anti-Imperialism"

25. Juni 2019

Am Dienstag, den 25. Juni setzte das Baden-Württemberg Seminar des HCA sein Programm mit einem Gastvortrag von Barbara Savage, Geraldine R. Segal Professor of American Social Thought an der University of Pennsylvania und gegenwärtig Harmsworth Visiting Professor of American History an der Oxford University. Die Koordinatorin der Vortragsreihe, Dr. Anja Schüler, freute sich sehr, Professor Savage am HCA begrüßen zu können und führte die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer kurz in deren wissenschaftliche Arbeit ein. In ihrem Gastvortrag sprach Prof. Savage über die afroamerikanische Forscherin Merze Tate, die trotz ihrer vielen akademischen und persönlichen Errungenschaften erst Jahre nach ihrem Tod 1996 öffentliche Anerkennung erhielt.

Merze Tate, die in Michigan aufwuchs, war die erste Afroamerikanerin, die 1927 einen Abschluss des Western State Teachers College ihres Heimatstaates erhielt. Danach begann sie, als Lehrerin an einer segregierten High-School in Indianapolis zu arbeiten, wo sie ihre Ausbildung mithilfe von Abend- und Sommerkursen fortsetzte. Ein Stipendium der Alpha Kappa Alpha Verbindung ermöglichte ihr schließlich, in Oxford Außenpolitik zu studieren, wo sie 1935 ebenfalls die erste afroamerikanische Absolventin war. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann Merze Tate eine Doktorarbeit an der Harvard University, die sie 1941 als erste Afroamerikanerin promovierte. Im folgenden Jahr wurde sie dann als erste weibliche Professorin an das Historische Seminar der Howard University berufen, wo sie fortan gegen Geschlechterdiskriminierung und Lohnungleichheit und für mehr Zeit in Forschung und Lehre kämpfte. Im Rahmen des damals neu etablierten Fulbright Programms gelangte Tate 1950 als Gastprofessorin an die Tagore World University in Shantiniketan, Indien, wo sie rasch integraler Bestandteil des Gemeinschaftslebens wurde. Prof. Savage betonte, dass die Tagore Universität ein Ort sein wollte, an dem Studenten und Forscher verschiedenster Hintergründe friedlich zusammenarbeiten konnten; diese Vision faszinierte Merze Tate besonders. Während ihres Aufenthaltes in Indien traf sie nicht nur bedeutende Persönlichkeiten wie Gandhi, sondern konnte auch große Teile Asiens und des Südpazifiks bereisen. Bis zu ihrem Tod forschte Merze Tate im Rahmen ihrer Projekte über Afrika, Asien und den Südpazifik, wobei sie ihre antiimperialistischen und antirassistischen Überzeugungen stets zum Ausdruck brachte. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges fürchtete Merze Tate, dass die Nachkriegslage existierende Ungleichheiten weiter verfestigen würde und argumentierte daher für eine globale Neuordnung, die allen Menschen Freiheit garantiere. Sie betrachtete Rassismus somit keineswegs als lokales, sondern vielmehr als globales Problem, so Barbara Savage, das man mit interdisziplinärer und internationaler Zusammenarbeit angehen müsse – zwei Prinzipien, die stets die Grundlage ihrer Arbeit waren. Prof. Savage betonte abschließend, dass Merze Tates zahlreiche Publikationen zur Außen- und Geopolitik Asiens, Afrikas und des Südpazifiks, ihr Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter und der Afroamerikaner und ihre persönliche und professionelle Hingabe zeigten, dass sie nicht nur eine außerordentliche Frau ihrer Zeit war, sondern auch eine intellektuelle Pionierin.

Podiumsdiskussion: "Wie gefährdet ist die amerikanische Demokratie?"

19. Juni 2019

Anlässlich seines fünfzehnjährigen Bestehens und des achtzigsten Geburtstags seines Gründungsdirektors, Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Junker, lud das HCA am 19. Juni zu einer Podiumsdiskussion ein. Im Manfred Lautenschläger Hörsaal der Neuen Universität trafen sich Freunde, Familie und Kollegen des Jubilars, um gemeinsam mit vier Wissenschaftlern auf dem Podium der Frage nachzugehen wie gefährdet die amerikanische Demokratie ist. Der Direktor des HCA, Prof. Welf Werner, blickte zunächst in seinem Grußwort auf die lange Kariere seines Vorgängers zurück. Prof. Junker habe nicht nur eine distinguierte akademische Karriere vorzuweisen, sondern habe sich darüber hinaus als Wissenschaftsentrepreneur verdient gemacht.

Welf Werner dankte Detlef Junker für dieses Engagement und speziell den Aufbau des HCA im Namen aller seiner Mitarbeiter und übergab dann das Wort an Dr. Wilfried Mausbach, den Moderator des Abends. In seiner thematischen Einführung betonte dieser, dass der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, der selbst als demokratiegefährdender Faktor gehandelt wird, vor allem ein Symptom verschiedener gesellschaftlicher Umstände sei, die die amerikanische Demokratie belasteten. Daher, so Dr. Mausbach, sei das Podium, das sich aus der Geografin Ulrike Gerhard, dem Historiker Manfred Berg, dem Politikwissenschaftler Martin Thunert und dem Wirtschaftswissenschaftler Welf Werner zusammensetzte, ebenfalls thematisch breit aufgestellt. Die erste Frage nach konkreten Bedrohungen der amerikanischen Demokratie richtet Wilfried Mausbach dann auch an den Politikwissenschaftler. Martin Thunert erläuterte, dass sich die zwei großen Parteien in den USA mittlerweile nicht mehr nur als Rivalen, sondern regelrecht als Feinde sehen und dass eine solcherart moralisch gefärbte Politik Verhandlungen und Kompromisse beinahe unmöglich mache. Hierauf merkte Manfred Berg an, dass die Polarisierung auch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft beständig angewachsen sei. Ein ähnlicher Zustand habe im neunzehnten Jahrhundert vor Ausbruch des Bürgerkriegs geherrscht, und er sieht hierin Hinweise auf einen Transformationsprozess, der wahrscheinlich auch anderen pluralistischen westlichen Staaten nicht erspart bleiben würde. Auch im urbanen Raum nahm die Ungleichheit zu, so Ulrike Gerhard, und betreffe mittlerweile über achtzig Prozent aller Amerikaner. Dem stimmte Welf Werner zu und erklärte, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung seit dreißig Jahren vom Wohlstandswachstum ausgeschlossen seien, und dass die Wirtschaftskrise 2008 auch Wohlhabenderen klargemacht hatte, dass sie nicht abgesichert seien. Auf Nachfrage von Dr. Mausbach erklärte dann Prof. Gerhard, dass großangelegte Stadtgestaltungsprojekte wie die Hudson Yards in New York City inzwischen häufig privat finanziert würden. Folglich entstünden exklusive Stadtteile, die die mittleren und unteren Schichten verdrängten und auf diese Weise, wie Prof. Berg anfügte, den Rechtspopulismus stärkten. Prof. Werner bemerkte jedoch kritisch, dass der linke Flügel in den USA ebenfalls gewachsen sei und dies lediglich auf Grund von Definitionsunterschieden zwischen Europa und den USA oft nicht wahrgenommen würde. Dr. Thunert wies an diesem Punkt darauf hin, dass viele politische Organe ihren Funktionen gegenwärtig nicht vollständig nachkämen. Die Demokraten hätten zum Beispiel ausreichend Beweise für einen Amtsenthebungsprozess, sträubten sich allerdings aus strategischen Gründen dagegen. Andere Organe nutzten ihr Potenzial aus ähnlichen Gründen oder um Risiken zu vermeiden ebenfalls nicht vollständig aus und gefährdeten dadurch demokratische Systeme und Abläufe. Auf die Frage ob Donald Trump mit anderen Präsidenten vergleichbar sei reagierte Manfred Berg zögerlich und wies auf die Problematik solcher Vergleiche hin. Ulrike Gerhard betonte ihrerseits, dass die amerikanische Demokratie nicht von Trump alleine gefährdet sei, sondern vielmehr durch die strukturellen Ungleichheiten, die zu seiner Wahl geführt hatten. Diese strukturellen Ungleichheiten seien im Wahlsystem selbst bereits deutlich erkennbar, ergänzte Martin Thunert. Abschließend bat Wilfried Mausbach alle Diskutanten um eine Prognose, woraufhin Manfred Berg, Martin Thunert und Welf Werner große Skepsis über die Rückkehr zu demokratischen Prinzipien und Verfahren zum Ausdruck brachten. Ulrike Gerhard stimmte dem zwar grundsätzlich zu, betonte aber, dass einige Großstädte bereits erfolgreiche Initiativen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit gestartet hatten und dass sie daher auch optimistisch in die Zukunft blickte. In der anschließenden Diskussion wies das Publikum auf weitere Symptome der schwächelnden amerikanischen Demokratie hin, bevor Prof. Junker dann für ein kurzes Schlusswort ans Pult trat. Obwohl er die amerikanische Geschichte und Gegenwart als Historiker und Zeitzeuge verfolgt hatte, räumte Detlef Junker ein, dass er Trumps Einzug ins Weiße Haus nicht antizipiert hatte. Mittlerweile sei ihm bewusst, dass der amtierende Präsident das Symptom einer tiefgreifenden Krise sei, deren Ausgang die USA aber auch Europa beeinflussen werde. Daher war er seinen Kollegen für ihre unterschiedlichen Perspektiven, die allen Anwesenden ein besseres Verständnis der Problematik verschafft hatten, sehr dankbar. Die Gäste legten dann den kurzen Weg über den Universitätsplatz zurück, um im Garten des HCA mit einem echten amerikanischen Barbecue bis zum Sonnenuntergang feiern. Pünktlich um Mitternacht erhoben dann einige Gäste noch das Glas auf den Jubilar.

John Komlos: "The Economic History of Trumpism" (HCA Economics Month)

18. Juni 2019 | by Natalie Rauscher

The Heidelberg Center for American Studies was glad to welcome the distinguished Prof. emeritus John Komlos during Tuesday’s evening lecture. Komlos was scheduled to talk about “The Economic History of Trumpism” and immediately made clear that he was glad to visit Heidelberg but that the purpose of his visit was not a happy one.

...lesen Sie mehr im HCA Graduate Blog!

Edward Lengel: "Public History, Public Memory: Pivotal Moments and How They Are Remembered"

13. Juni 2019

Am 13. Juni setzte das HCA sein Baden-Württemberg Seminar in Kooperation mit der U.S. Botschaft in Berlin und dem Lehrstuhl für Public History an der Ruperto Carola mit einem außergewöhnlichen Gast fort: Edward Lengel, der 2018/19 „Revolutionary in Residence“ in Colonial Williamsburg. Die Koordinatorin der Vorlesungsreihe, Dr. Anja Schüler, hieß die anwesenden Gäste herzlich willkommen und stellte Ihnen danach den Redner kurz vor. Dieser hat sich nach seiner Arbeit als Geschichtsprofessor an der University of Virginia und für die White House Historical Association nun einer neuen beruflichen Rolle gewidmet, in der er sich als Public Historian versteht.

Edward Lengel erläuterte zunächst, dass er sich der Public History zugewandt hatte, um die Kluft zwischen der Universität und der nicht-akademischen Welt zu überbrücken. Die Unterschiede zwischen „populären“ und „akademischen“ Historiker wuchsen stetig, betonte Edward Lengel, was dazu führt, dass besonders Historiker an den Universitäten sich schwer tun, das Interesse ihrer Zuhörer aufrechtzuerhalten. Die akademische Historiographie wolle nur in Ausnahmen Empathie mit historischen Akteuren vermitteln und fokussiere sich primär auf Fakten, und so gelingt es ihr nicht, ein Verhältnis zwischen dem Leben der Vergangenheit und dem Leben des heutigen Publikums herzustellen. Dr. Lengel argumentierte, dass dies das Ergebnis eines akademischen Trends sei, der sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts etabliert hat. Historiker an Universitäten konzentrierten sich damals bewusst auf eine faktisch akkurate Geschichtsschreibung und verbannten folglich erzählerische Elemente aus ihrer Arbeit. Es bedürfe jedoch solcher Erzählelemente in der Geschichtsschreibung, sagte Edward Lengel, weil diese essenziell für menschliches Lernen seien und die Verbindungspunkte zu Geschehnissen der Vergangenheit darstellten. Er selbst hat diese Bedeutung erkannt, als er am George Washington Papers Project arbeitete. Der Tod von George Washington war für seine Zeitgenossen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts ein tragischer Verlust gewesen, weshalb sie lange Zeit an wahren aber auch fiktiven Geschichten über den ehemaligen Präsidenten festhielten, um das Vermächtnis des Verstorbenen zu bewahren. Nach dem Ersten Weltkrieg stießen solche patriotischen Narrative jedoch auf vehemente Ablehnung in der amerikanischen Gesellschaft, woraufhin Historiker begannen, fiktive Anekdoten über den ersten Präsidenten systematisch zu diskreditieren. Die verbleibenden Geschichten waren zwar wahr, aber nicht mehr relevant oder interessant, so Dr. Lengel. Die Idee, erzählerische Elemente und Geschichtsschreibung zu kombinieren, kam erst während der Präsidentschaft von Ronald Reagan wieder zum Tragen, gegen den ausdrücklichen Protest vieler Akademiker. Edward Lengel argumentierte, dass man an der Geschichte der Luftbrücke oder des D-Day, welche in diesem Jahr beide keine große Rolle in der amerikanischen Öffentlichkeit gespielt hatten, sehen könne, dass selbst Kernmomente der Geschichte nur durch bedeutsame Erzählungen auch über Jahrzehnte bedeutsam bleiben. In seinem Schlusswort betonte er, dass Geschichte für die Öffentlichkeit relevant bleiben könne, wenn Historiker ihr schwindendes Publikum zukünftig mit einer anderen Art der Geschichtsschreibung begeistern. In der anschließenden Fragerunde konnte das Publikum dann noch viele Details über Edward Lengels Arbeit erfahren.

Robert Zoellick: "The Changing Global Economic Geography" (HCA Economics Month)

11. Juni 2019 | by Maren Schäfer

As part of the Economics Month, the HCA and the Alfred-Weber-Institute for Economics welcomed Robert Zoellick to Heidelberg. Robert Zoellick is Senior Counselor at Brunswick Geopolitical, an advisory service of Brunswick Group, a Senior Fellow at the Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University, and serves on the boards of multiple companies. He was the President of the World Bank (2007-2012), U.S. Trade Representative (2001-2005), Deputy Secretary of State (2005-2006), and Counselor to the Secretary of the Treasury and Under Secretary of State, as well as the White House Deputy Chief of Staff (1985-1993). Mr. Zoellick also led the US Delegation to the two plus four talks on German reunification and had therefore requested to discuss the German unification with German students during a seminar. In the evening, he gave a lecture on The Changing Global Economic Geography.

...lesen Sie mehr im HCA Graduate Blog!

Barry Eichengreen: "The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in America" (HCA Economics Month)

29. Mai 2019 | by Aline Schmidt

Over the next few weeks, the Heidelberg Center for American Studies is hosting its first Economics Month with a number of events discussing economic perspectives on the United States – from changes in global economic geography or the future of work in the US to the interweaving of populist surges and economic turbulences. To kick it off, the HCA has collaborated with the Economics Department and the American Chamber of Commerce in Germany to welcome economic historian Barry Eichengreen to Heidelberg. Eichengreen currently holds the George C. Pardee and Helen N. Pardee Professorship of Economics and Political Science at the University of California, Berkeley. His work is balancing dedicated in-depth research, detailed observation, and careful documentation of patterns and fluctuations throughout the economic history of the West.

...lesen Sie mehr im HCA Graduate Blog!

Jon Coleman: "Nature Shock: Getting Lost in America"

23. Mai 2019

Am 23. Mai freute sich das HCA, Prof. Jon Coleman, Historiker an der Notre Dame University, im Baden-Württemberg Seminar begrüßen zu können. Prof. Jan Stievermann hieß seinen Kollegen willkommen und stellte dessen Arbeit kurz vor. Im Rahmen eines Guggenheim-Stipendiums hatte Jon Coleman in seinem jüngsten Forschungsprojekt Mobilität in Amerika vor der Erfindung des Verbrennungsmotors untersucht. Hierbei war er auf zahlreiche Berichte über Personen gestoßen, die sich verirrt hatten, woraufhin er begann, dieses Phänomen genauer zu betrachten.

Um sich der Frage anzunähern, warum Menschen sich verirrten, zog Prof. Coleman theoretische Abhandlungen zum Spatial Turn und psychologische Studien über räumliche Wahrnehmung zu Rate. Diese besagten, dass Menschen ihre Umwelt nicht in geographischen Kategorien erfassten, sondern Raum abstrakt wahrnahmen und kreativ konstruierten; nur selten orientierten wir uns an planetaren Eigenschaften wie der Stellung der Sonne oder Magnetfeldern. Raum besäße für Menschen somit eine soziale, konstruierte und geographische Dimension. Veränderte sich eine dieser Dimensionen, so habe das großen Einfluss auf unsere Orientierung, erläuterte Jon Coleman, da man plötzlich von einer vorab sozial-geographisch navigierbaren Umgebung entfremdet werde. In solch einer Lage könne man einen „Natur-Schock“ erleben, ein schweres Trauma, das in Form eines plötzlichen Anfalls starker Verwirrung den Orientierungssinn lahmlegt. Prof. Coleman beschrieb dieses Erlebnis anhand von Berichten über einen amerikanischen Jäger namens Jack. Dieser hatte mit einer Gruppe Jäger Pferde aus der Prärie zurück zu deren Besitzer getrieben, als er in einem Sturm den Anschluss an die Gruppe verlor und daraufhin dreiunddreißig Tage verschwand. Jon Coleman erklärte, dass die Gruppe sich nicht verirrte, obwohl sie das unbekannte Gebiet fokussiert auf die Herde durchquert hatten. Ihre soziale Struktur war intakt geblieben. Jack hingegen hatte diese soziale Struktur verloren, weshalb er sich in demselben unbekannten Gebiet hoffnungslos verirrte. Dies demonstriere, so Prof. Coleman, dass soziale Beziehungen unsere räumliche Wahrnehmung bestimmten und so die Orientierung im Raum ermöglichten. Er merkte an, dass diese Erkenntnis im Hinblick auf die gegenwärtige Transformation von beziehungsdominiertem Raum zu individuellem Raum besonders signifikant sei. Dank moderner Medien und Kommunikationstechnologie umspannten persönliche Beziehungen heutzutage den Globus, wodurch unsere direkte Umgebung zunehmend individueller wurde. Obwohl Jon Coleman den Einfluss dieser Veränderung auf die räumliche Orientierung nicht einschätzen konnte, versicherte er den Anwesenden, dass Menschen in der Zukunft weiterhin sinngebende Beziehungen zu anderen aufbauen würden, um sich in der Welt zurechtzufinden. Nach einem verdienten Applaus nutzte das Publikum die Fragerunde, um mehr Details über Prof. Colemans Forschung zu erfahren.

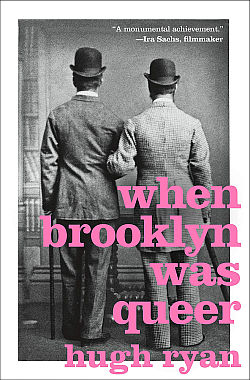

Hugh Ryan: When Brooklyn Was Queer

16. Mai 2019

Am 16. Mai begrüßte ein erwartungsvolles Publikum den Autor und Queer-Historiker Hugh Ryan aus New York. In Kooperation mit dem Heidelberg Queer Festival und dem Graduiertenkolleg „Authority and Trust“ (GKAT) präsentierte Hugh Ryan sein neuestes Buch, When Brooklyn Was Queer im Baden-Württemberg Seminar. Hugh Ryans professioneller Hintergrund ist so vielfaltig und bunt wie seine Forschung. In Conde Nasts neuer LGBTQ-Veröffentlichung Them schreibt er die zweiwöchentlich erscheinende „Themstory“-Kolumne. 2010 gründete er ein Pop-up Museum, für welches er lokale Ausstellungen kuratiert und Workshops zu AIDS-Aktivismus und LGBTQ-Geschichte anbietet. Er ist außerdem Assistent im Urban Justice Center, Berater für New York Citys Queer Filmfestival und Experte für den literarischen Ursprung von Zombies.

Hugh Ryan lebte fünfzehn Jahre lang in Brooklyn, ohne etwas über die queere Geschichte des Stadtteils zu wissen. Nachdem er Hinweise einer solchen Vergangenheit entdeckt hatte, begann er seinen Streifzug durch die Archive und offenbarte Schritt für Schritt Brooklyns „großartige vergessene Geschichte“. Walt Whitmans Veröffentlichung von Leaves of Grass im Jahre 1855 steht am Anfang von Ryans Chronik, die über die berühmten Drag Kings des späten 19. Jahrhunderts, Ella Wesner und Florence Hines, Brooklyns homosexuelle Bordelle, die lesbischen Arbeiterinnen im Navy Yard während des Zweiten Weltkrieges bis zu „Scare Queen“ Martin Boyces Geschichten über die Stonewall Riots 1969 führt. Brooklyns Hafen spielte eine besondere Rolle in der Entstehung der Queer-Szene. Die Arbeit im Hafen war oft gefährlich, schmutzig und ungelernt, doch sie bezahlte die Rechnungen, und queere Menschen nahmen sie häufig dankend an. Ein ganzer Wirtschaftszweig entwickelte sich um schwule Seemänner, Sexarbeiter, Tänzer und lesbische Frauen, die in den Fabriken arbeiteten. Die Polizei duldete die Situation aus Angst, die Hafenwirtschaft zu ruinieren. Die Eröffnung der New Yorker U-Bahn zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts verband dann die Vororte mit den Innenstadtteilen und förderte einen regen Austausch innerhalb der queeren Gemeinschaften der Stadt. Falls Brooklyns Queer-Szene tatsächlich ein solches Wachstum erlebte, was führte dann zum Verschwinden und Vergessen dieses Teils der Geschichte, fragte sich Hugh Ryan.

Sein Vortrag präsentierte dann einen detaillierteren Fall: Im Jahr 1942 verhaftete die Polizei den schwedischen Bordellbesitzer Gustave Beekman wegen Betreibens eines „Hauses der Entwürdigung“, in welchem angeblich ein reger Austausch zwischen deutschen Spionen und amerikanischen Soldaten über die zukünftige Kriegsführung vor sich ging. Die Medien griffen diese Verhaftung auf und verwandelten sie in eine Sensationsgeschichte, in der es auch um einen angeblich schwulen Senator und die Frage nach Beekmans Geldgebern ging; niemand konnte nachvollziehen, wie ein Bordell für Homosexuelle so viel Geld abwerfen konnte wie Beekman verdiente. Letztlich verurteilte das Gericht Beekman zu zwanzig Jahren im Hochsicherheitsgefängnis, und er verschwand aus den Akten. Nach dieser „Hexenverfolgung“ schlossen nach und nach die Bordelle Brooklyns und fast alle Zentren queerer Gemeinschaft.

Auch wenn Queerness heute innerhalb und außerhalb der Universitäten breiter diskutiert wird, nicht zuletzt dank Netflixserien und sozialer Medien, gestaltete sich Hugh Ryans historische Recherche als Herausforderung. Während des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts erschien Sexualität nur selten, wenn überhaupt, in Zeitungen, Interviews und anderen öffentlichen Quellen; Ryan musste sich also auf private Dokumente wie Briefe und Tagebucheinträge, aber auch mündliche Quellen verlassen, um das Puzzle nach und nach zusammenzusetzen. Die mehrdeutige Definition des Wortes „queer“ und seine sich ständig verändernde Bedeutung während der vergangenen anderthalb Jahrhunderte waren eine weitere Herausforderung. Die Informationen mancher Interviewpartner und Aufnahmen widersprachen außerdem anderen Quellen und machten intensives Vergleichen und Rekonstruieren notwendig. Es war nicht immer leicht, Einwohner Brooklyns zu finden, die in den Navy Yards gearbeitet oder 1969 an den Stonewall Riots teilgenommen hatten und bereit waren, darüber zu sprechen. Dennoch gelang es Hugh Ryan am Ende, eine tiefgründige Geschichte der Queerness in Brooklyn zusammenzustellen. Wie der Historiker George Chauncey einst sagte, Hugh Ryan „macht Geschichte cool.“ Der Applaus des Publikums am Ende des Vortrags und viele interessierte Fragen bestätigten diese Einschätzung.

Eine Rezension des Buchs von Kirsten Berberich auf dem HCA Graduate Blog finden Sie hier: https://hcagrads.hypotheses.org/2027

Hartmut Rosa: "Charisma als Resonanzbeziehung"

9. Mai 2019

Am 9. Mai 2019 begrüßte das Graduiertenkolleg „Authority and Trust“ (GKAT) am HCA den Soziologen Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt. Günter Leypoldt, Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Universität Heidelberg, stellte die Forschungsschwerpunkte des Gastes kurz vor. Prof. Rosas Vortrag „Charisma als Resonanzbeziehung“ fußte auf seinem 2016 erschienenen Werk Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung – Folgewerk seiner früheren Publikation Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne (2005) – und zeigte insbesondere auf, was die beiden Konzepte „Charisma“ und „Resonanz“ verbindet.

Bevor Prof. Rosa das Konzept der „Resonanz“ eingehender thematisierte, präsentierte er zunächst eine Auswahl eigener gesellschafts- und zeitdiagnostischer Theorien, für die das Konzept der „Resonanz“ einen Lösungsansatz bieten kann. So beobachtet er in modernen Gesellschaften, in Anlehnung an Max Webers Verständnis von Modernisierung als einem jahrhundertelangen Prozess der Rationalisierung, den durchgängigen Drang, die Welt in allen Dimensionen, von politischer Herrschaft und allgemeiner Lebensführung über die Erforschung von Mond oder Kernkraft, berechenbar und beherrschbar zu machen. Das Phänomen der ständigen Beschleunigung, des exponentiellen Wachstums und der Innovationsverdichtung resultiere darin, dass eine Gesellschaft schließlich systematisch darauf angewiesen ist, sich zu beschleunigen und zu wachsen, lediglich um den Status Quo zu erhalten. Diese Notwendigkeit der Steigerung zur Systemerhaltung (die sogenannte „dynamische Stabilisierung“) beschreibt Rosa als die „Eskalationslogik der Moderne“. Die Subjekte einer solchen Gesellschaft werden dabei innerlich einerseits von dem Begehren angetrieben, mehr Welt in ihre Reichweite zu bringen, gleichzeitig aber auch von der Angst, zurückzufallen und abgehängt zu werden. Wenn es traditionell die Einstellung von Eltern war, alles zu tun, damit der Lebensstandard ihrer Kinder über dem eigenen lag, sei der Ansatz heute, alles zu tun, damit der Lebensstandard ihrer Kinder nicht unter den eigenen sinkt. Tiefergehend ist jedoch was Prof. Rosa als die „Grundangst der Moderne“ bezeichnete, also die Furcht davor, dass die verfügbargemachte Welt ihre Qualität ändern, zurückweichen und nicht mehr zu uns sprechen werde. Was Max Weber als Kehrseite des modernen Prozesses der Rationalisierung bezeichnete – Entzauberung – sei laut Rosa ein Modus der Weltbeziehung, in der Subjekt und Welt entfremdet seien: die Welt erscheine als stumm, grau, gleichgültig oder sogar abweisend. Trotz der Aneignung von Welt stehe sie uns somit wie eine Wüste gegenüber – eine Welt, in der Arbeit, Produkte, Prozesse, Menschen wie auch die Natur gleichsam entfremdet werden und aus der schließlich „Fachmenschen ohne Geist“ und „Genussmenschen ohne Herz“ hervorgingen. Auch „Wutbürger“ und Burnout-Patienten seien Resultate einer solchen Entfremdung.

Wie, jedoch, sähe im Gegensatz dazu eine „gelingende“ Weltbeziehung aus? Für Rosa liegt die Antwort im Begriff der „Resonanz“ – ein Terminus aus der Physik, den er in die Soziologie überführt, um eine Art Antwortverhältnis zwischen Subjekt und Welt zu beschreiben. Solch eine Resonanzbeziehung könne aus drei „Achsen“ bestehen: der Horizontalen, Zwischenmenschlichen; der Diagonalen, zu materiellen Dingen (ob zu einer Kirche, einem Schloss, oder zwischen einem Bäcker und seinem Brot); und der Vertikalen, also eine Grundverbindung mit der Welt und dem Leben als Ganzes. Resonante Weltbeziehungen seien dabei gekennzeichnet von Affizierung (etwas ruft uns an und berührt uns inwendig) und Emotion (wir antworten und tun etwas selbstwirksam), sowie anschließender Transformation (das Selbst, die Welt, sowie die Beziehung wandeln sich). Als wichtigstes Merkmal stellte Prof. Rosa dabei die Unverfügbarkeit von Resonanz heraus. Diese sei schlichtweg nicht herstellbar und außerdem ergebnisoffen. So könne man einen Konzertsaal zwar mit der Erwartung betreten, dass man berührt werde, doch letztlich ließe sich nicht erzwingen, bei dem Konzert auch Resonanz zu verspüren.

Laut Prof. Rosa zeichne u.a. dieser Aspekt der Unverfügbarkeit „Charisma“ als eine Resonanzbeziehung aus; hier bedarf es ebenfalls der dispositionalen Bereitschaft, sich ergreifen zu lassen. Charisma sei grundlegend als ein Beziehungsbegriff beziehungsweise als eine Form der Weltbeziehung zu sehen, da es, beispielsweise im Gegensatz zum Geniebegriff, nicht ohne Gegenseite existieren könne. Die „Resonanz“ im Charisma zeige sich dabei einerseits darin, dass diese Weltbeziehung der „Berechen- und Beherrschbarkeit“ strikt entgegengesetzt ist und als eine Gegenmacht zur Rationalisierung und Bürokratisierung begriffen werden kann. Zudem sei Charisma von transformativer Kraft und stifte ebenfalls Resonanzachsen auf allen drei Ebenen. Eine weitere Gemeinsamkeit bestehe, so Prof. Rosa, darin, dass sowohl Resonanz als auch Charisma im Ritual veralltäglicht werden – ein Beispiel dafür sei der christliche Glauben. Dies ermögliche einerseits die Stabilisierung von Resonanzachsen, rufe andererseits jedoch auch potenziell Erstarrung hervor. Zum Schluss wies Hartmut Rosa noch auf einen zentralen Unterschied zwischen den zwei Formen der Weltbeziehung hin und hinterfragte somit die Leitthese seines Vortrages. Anders als Charisma setze Resonanz eine selbstwirksame Stimme, eine Antwort auf der „empfangenden“ Seite, voraus. Charisma stelle demnach im Gegensatz zu Resonanz eine asymmetrische Beziehung dar und erzeuge tendenziell eher eine Echo- als eine Resonanzbeziehung. Während Charisma also stellvertretend behauptet „I am your voice“, sagt Resonanz: „Ich gebe euch eure Stimme zurück.“

Sandra Gustafson: "Regeneration through Non-Violence: Cooper, Stowe, and the Politics of the Early Peace Movement"

30. April 2019

Am 30. April setzte das HCA sein 25. Baden-Württemberg Seminar mit einem Vortrag von Sandra Gustafson fort. Als Professorin für Anglistik und Amerikastudien an der University of Notre Dame liegen ihre Forschungsschwerpunkte auf U.S.-amerikanischer Literatur und Kultur, der Friedensforschung sowie der Erforschung der Bürger- und Menschenrechte. Diese Schwerpunkte integrierte sie in ihren erhellenden Vortrag am HCA.